業界:製造業・メーカー・建設

用途:組織内のナレッジ共有

課題:ライフイベントを迎える社員が多く、変化に強く柔軟な組織体制をつくる必要があった

| 記事の要約 |

- 清水建設の設備生産計画部施工計画グループでは新築物件の施工計画を一手に担っている。ほぼ女性の少数精鋭という組織のため、産休・育休・急な欠勤などがあっても穴ができないような体制を作る必要があった。また、業務で用いるメインツールの技術発展が著しく、メンバー全員が最新情報を常にキャッチアップする必要があった。そこで、変化に強く、柔軟な組織づくりを目指してナレッジ共有の仕組みを整えることが求められていた

- メンバー全員が容易にデータの蓄積や管理、検索ができることを重視し、階層化されていないナレッジ共有ツールであるHelpfeel Cosenseを導入。グループ内のナレッジ共有がスムーズになり、情報管理にかかる時間が大幅に短縮した。また、突発的な欠勤が起こった際も、業務引き継ぎをしなくて良くなり、長期休業から早期に戦線復帰出来ている

- Cosense導入はメンバーの成長にも繋がっている。すべての業務において、思考をCosenseに書き残し、お互いに参考にし合う習慣がついており、メンバー主体で深い思考が出来ている。読まれる文章を書く機会が増えることで、論理的思考力もアップしている。今後も引き続きCosenseを活用しながら、変化に強く、柔軟な組織づくりを進めたい

清水建設株式会社は、1804年に創業した、日本を代表する大手総合建設会社です。

同社の建築総本部 設備本部 設備生産計画部の施工計画グループでは、変化に強く柔軟な組織づくりを目指すにあたり、部内のナレッジを共有する共有ツールとして「Helpfeel Cosense(コセンス)」を導入しています。

施工計画グループは同社の手がける全ての新築物件の施工計画を担当し、建設工事の原価や工程などの制約を踏まえて、エンジニアリングのノウハウを活用して最適な施工計画を立案しています。同グループでは、産前産後休業などの長期休業を取得する社員が多かったり、育児中のため突発的な欠勤が起こりやすかったりする状況にありますが、Cosenseをフル活用して日々の情報共有や業務引き継ぎがスムーズに行えるようになりました。また、グループビジョンを達成するために必要な業務をメンバー自らがCosenseを使って考え、思考力を深められているという効果も出ています。

Cosenseの導入理由や活用方法、仕事の変化などについて、建築総本部 設備本部 設備生産計画部 主席エンジニア 田村 聡様に話を伺いました。

「変化に強く、柔軟な組織づくり」のためにナレッジ共有の仕組みを整えた

建築総本部 設備本部 設備生産計画部 主席エンジニア 田村 聡 様

── はじめに、施工計画グループの業務内容を教えてください。

施工計画グループは、清水建設が手がけるすべての新築物件の施工計画を担当しています。設計者が作る設計図をもとに、施工に必要な情報を加えた施工図をBIM(Building Information Modeling:三次元の建築図面に、設計や施工、管理などの情報を加えたもの)で作成するのが我々の役割です。工事原価や工程などの制約をクリアし、ベストな建設をするために、エンジニアリングのノウハウを用いて施工計画を立てています。

── Helpfeel Cosenseを導入した経緯をお聞かせいただけますでしょうか。

変化に強く、柔軟な組織にするために、グループ内でのナレッジ共有が不可欠だったためです。

Cosenseの導入を検討していた頃の施工計画グループはメンバー全員が女性で、平均年齢が32歳でした。ライフイベントが起こる年代なので、産前産後休業などの長期休業に入ったり、子どもの体調不良で急に仕事を休むことになったりするメンバーが少なくありません。

また、グループの人数が増えたため、情報共有のあり方を根本から変える必要も生じていました。以前は5〜6名の小さなグループだったこともあり、リーダーである私が全員の業務内容を把握し、指示を出していました。その後、人数が増えて本社以外の拠点にもメンバーが配置されたため、私が全員の業務管理をすることが難しくなったのです。私を介さずともメンバー全員がBIMのテクノロジーの進化をキャッチアップし、常に最新技術を用いて作図や活用ができる体制を整えなければなりませんでした。

そこで、業務判断の指針として「建築設備業界における働き方と『現場・人・もの』のあり方を業界史上初で革新する」というグループビジョンを策定するととともに、ビジョンを達成するために行うべき業務を各メンバーがBMC(ビジネスモデルキャンバス)を用いて記載し、毎年アップデートする取り組みを行っています。

さらに、メンバー数名による「小集団活動」という取り組みを週1回のペースで行い、業務内容のアップデートや働き方の見直しについて話し合っていました。そのナレッジ共有ツールとして、2016年にCosenseを導入したという経緯です。

Cosenseを採用した理由は、同時編集可能なWikiであり、階層化されていないのでデータの分類管理が不要だったことです。部門内のサーバーにあるファイルは数万に及んでおり、フォルダも無数にあって管理しきれていない状態でした。この状況をふまえ、新たに導入するナレッジ共有ツールは、管理の工数がかからず、データ検索も容易にできるものがいいと考え、階層化されていないCosenseを選びました。

導入時にある程度のルールをつくることで、メンバーがCosenseの活用を習慣化することに成功

── 業務のどのような場面で、Cosenseを活用していますか。

生産計画図*1の作図メモとして進捗を記録したり、会議の議事録として使ったりして、若手社員のマニュアルとしてナレッジ共有できるようにしています。BIMや施工アイデアのヒントがCosenseに集まっている状態です。業務中はずっとCosenseを開いているのが当たり前のチームです。

*1 設計図をもとに品質上の問題点を解決しつつ、施工性とコストをバランスよく造り込んだBIMモデル

また、Cosenseを使った意見交換もしています。直接会話をせず、あえてテキストベースの会議を行ったこともありました。

最近では、メンバーが自主的に工夫してCosenseを活用してくれています。その一例として、長期休業中のメンバーがグループの様子を感じられるよう、月に一回、月報のページを作って当月の出来事や取り組みをメモしています。会社のユニフォームが変わったことや新しいテレビCMが始まったことなどを月報に書きました。この月報があることで、長期休業中のメンバーが疎外感を抱くことを避けられますし、復職後の業務のキャッチアップもスムーズになっています。

さらには、新入社員の育成計画もCosenseに書き残しているので、社員が配属されるたびにどう育成するかを一から考える必要がありません。Cosenseに蓄積しているナレッジを参考にすることで、先輩社員に過度な負担がかかることなくスムーズに独り立ちしています。

── グループ全員がCosenseの活用を習慣化し、ナレッジ共有ツールとして機能させるために、運用において意識したことはありますか。

全員がCosenseを活用しやすくするよう、ある程度のルールを最初に作りました。1つのページには1つの内容だけを記載し、複数の内容がある場合はページを分けることや、1年後の自分が見ても理解できる文章で書くことなどです。

1ページには1つのコンテンツだけを記載し、ページを増やしていくことで、関係がないと思っていた情報どうしがCosenseのリンク機能によって繋がり、新しいアイデアが生まれることがあると思うのです。デジタルツールのよさはデータを再利用できることですから、そのメリットを享受できるようなルールで運用しています。

また、できる限りナレッジをCosenseに集約するよう、メモや資料作成の用途で表計算ソフトなどを使うことは基本的に禁止としています。

そして、導入を決めた私自身が熱意をもっていたこともポイントだったと思います。メンバー全員にCosenseを使ってもらうために、最初に私が200ページ作成したんです。業務のナレッジだけでなく、ちょっとした豆知識なども意図的に書いて、「何でも気軽に書いていい場所」としてCosenseが認知されるようにしました。さらに、関連ページが表示されたりリンクを貼ったりすると、便利に使えそうなイメージをもってもらえるのではないかと考えていましたね。

── 田村様からメンバーの皆さんへ、Cosenseの使い方についてアドバイスすることはありますか。

Cosenseに書いた文章がわかりにくいときは、フィードバックするようにしています。書く内容によっては、会話したことをそのままメモするだけでは、見返したときに理解できなくなるからです。ストーリーを組み立てて文章化し、相手が納得するように伝える訓練をすることで、論理思考力が鍛えられます。文章を修正する過程もCosenseに残しておくと、後から振り返りやすいのがいいですね。

このフィードバックは、施工計画グループのミッションをメンバーが果たせるようになる意味合いもありました。我々はエンジニアリングの部署(=技術の部署)だけど、技術だけじゃダメなんです。技術を活かす上で説明力が重要です。

「夢(設計図)」と「現実(予算や技術的限界)」をつなぐ部署だからこそ、関係者に『こうすべき』をしっかり説得して、作成した生産計画図を設計者や現場のあらゆる人に納得してもらわなければなりません。私たちが説明・説得できないと誰もが不幸になってしまいます。配管ルートひとつとっても、施工図には必ず理由があるはずです。それをストーリーとして説明できなければならない。そのために説得力のある言語化力が求められるため、Cosenseを通して身につけています。

今ではメンバーが自主的にCosenseを運用しているので、私がフィードバックするのは、1ページのボリュームが多くなっている時くらいですね。ページを分けて、検索しやすいようにしたほうがいいとアドバイスしています。

グループ内のあらゆるナレッジがCosenseに集約され、情報管理や業務引き継ぎの時間が大幅に削減

── Cosenseを導入したことによる仕事の変化や効果は感じていますか。

現在、Cosenseのページ数は7,000ページを超えています。Cosenseを見れば不明点を解決でき、アイデアのヒントも得られるようになりました。導入前のように、私がメンバー全員の業務管理をすることはなくなりましたね。

組織のナレッジをCosenseに集約し続けることで、長期休業から復職したメンバーも、休職中の出来事やナレッジをすぐに把握できています。復職した直後は、誰もが業務の変化や最先端技術のキャッチアップに苦労するものです。ところが、Cosenseがあれば休職中でもアクセスして最新動向に触れられるので、復職後の立ち上がりがスムーズです。

Cosenseによって変化が起きても柔軟に対応できる組織になり、施工計画の品質が保たれるようになりました。

── 業務時間の使い方に変化はありましたか。

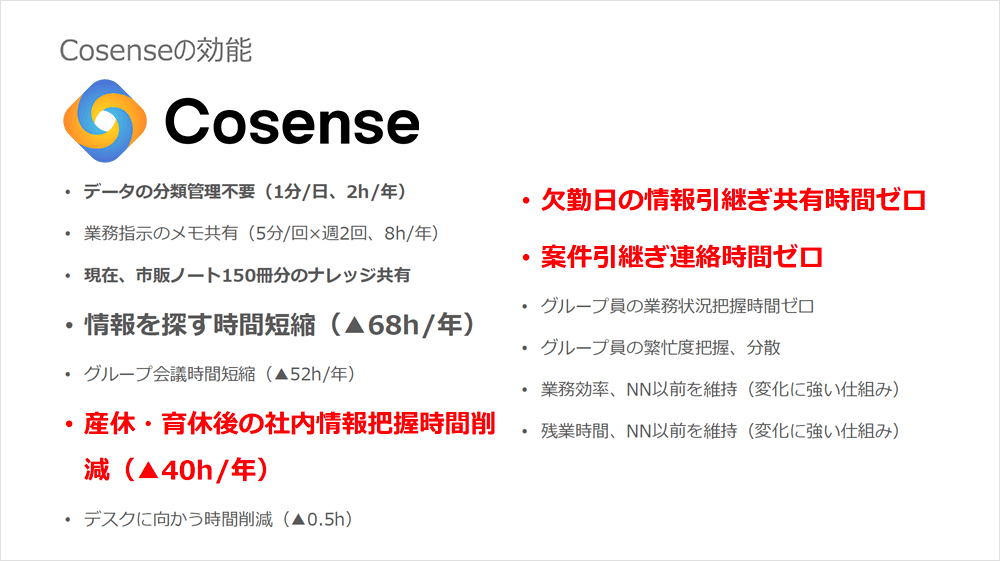

例えば、産休・育休後の復職後の情報のキャッチアップにかかる時間は年間40時間、情報を探す時間は年間68時間削減できています。それのみならず、さまざまな業務時間が削減されており、価値を生み出す仕事により多くの時間を投資できています。削減された時間は、データの分類管理をする時間、フォルダにアクセスして情報を探す時間、グループ会議の時間などです。一つひとつの業務時間は短いかもしれませんが、年単位で見れば何十時間、何百時間の削減になります。

コミュニケーションラインもシンプルになりました。仮に10人のメンバーがいるとして、全員が全員とコミュニケーションを取るとなると、45本のコミュニケーションラインが発生します。45回のメールのやり取りが、全員がCosenseを見るという行動に置き換わったのは、画期的な変革だと思っています。

また、メンバーが欠勤した際の業務引き継ぎの時間も設けずに済んでいます。建設現場は1日の施工の遅れが全体スケジュールに大きく響くため、施工計画グループの仕事が滞ることがあってはなりません。メンバーが急に仕事を休んだとしても情報の引き継ぎをする必要がない状態をつくるために、全員がCosenseに自分の業務の進捗を書き残し、他の誰が見てもわかるようにしてあるのです。

Cosenseによってメンバーが主体的に考える習慣がつき、ビジネスパーソンとして成長している

── Cosense導入後、メンバーの成長をどう感じていますか。

Cosenseのようなツールは、いかに使い続ける状態をつくるかが重要です。Cosenseの活用が習慣化することで、「主体的に考える習慣」もつくからです。

施工計画グループでは、日々の業務ナレッジに加えて、ビジョンを達成するために行うべき業務を毎年記載するBMC(ビジネスモデルキャンバス)を作成する際のメモや、私からのフィードバックもすべてメンバーがCosenseに残してくれています。BIMを取り巻く環境は激しく進化しており、現場だけでなく業界動向も変化していますし、グループとしてBMCの顧客セグメントに誰を据えて仕事をしていくかの考え方も変わり続けています。こうしたポイントもCosenseに蓄積することで、メンバーが自らBMCをアップデートするためのノウハウの宝庫になっているのです。

誰を顧客と見なして価値を発揮していくのかをCosenseを使って主体的に考えていく。こうした営みによって、メンバーのモチベーションや業務満足度が上がり、ビジネスパーソンとして成長していくのだと思っています。

── 今後の展望をお聞かせください。

今後さらにグループの規模が大きくなったとしても、変化に強く、柔軟な組織づくりを引き続き進めたいと考えています。

施工計画グループでは、2つのことを禁止しています。それは、「がんばる禁止」「思いやり禁止」です。「がんばる禁止」は、がんばって一人で何とか仕事をこなそうとしないこと。「思いやり禁止」は、いわゆる職場での「思いやり」が誰かの我慢や負担の上に成り立っていると考えていて、そもそも思いやらなくて済む仕組みをつくることが大切、という意味です。

がんばったり、思いやりをもったりしても問題の根本解決にはなりません。突発的に仕事を休まざるを得なくなっても、どこにも歪みが生まれないようにする仕組みをあらかじめ整えておくことが何より重要です。そのために、これからもCosenseを活用してナレッジ共有を続けていきたいと思います。